송학동 비탈길도 해 떨어지며 사계가 말없음표를 달고 정막하니 보행자들을 집으로 인도하고 있다. 응봉산에서부터 흐르는 밤기운은 여름인데도 여름 같지 않은 서늘함이 좋다. 바다에서 불어오는 해풍 탓으로 더 머물고 싶은 산책자들의 욕심이 늘어난다.

시선을 동(動) 시키지 않아도 앞바다의 밤 불꽃은 물 면에 되반사되며 더욱더 찬란함을 더하며 말이다.

제물포는 그렇게 개항(開港)의 노래를 부르며 한 날을 넘기고 있다.

1981년 여름은 어느해 못지않게 더운 해였다. 하나 있는 아들을 잃고 가족이 이산되는 슬픔을 간직한 채 나뭇잎 바람결에 실어 보내듯 긴 침묵의 길로 간 ‘시인 최병구’를 놓아주어야 할 49제.

홍예문 길의 ‘이당 기념관’의 정원에는 동고동락의 선, 후배들이 적잖이 모였다. 문단의 선배라기보다는 그래도 ‘인천 문단’과 ‘언론계’의 지주의 한 분이신지라 그 주체는 두말할 것도 없이 후배들의 몫이었다.

손설향, 김영일, 김윤식, 장주봉(이당 기념관장), 전도진, 김학균 등등이 모여 한 줌 그늘진 나무 아래서 치르며 한 가닥 인연의 끈을 잘라내고 있었다.

시사(詩史)에 찬연히 빛난 고금인(古今人)들 거개가 어두운 생애를 보낸 사람들 많다. 조금만 자기의 앞가림을 가리며 살았다면 그렇게 불운하지 않았을 거라는 뭇 사람들의 말, 한 시대를 순정(純情)의 시인이 감당키는 너무나 어려운 시대가 아닌가 한다.

1970년대 말에 생긴 ‘이당 기념관’이 인천 미술사에 다소 업적을 남긴 곳이기도 하지만 개항장 역사를 더듬어 보면 인천해관의 8대 관장 맥코넬(영국인)의 저택으로 사용된 건물로 알려져 아름아름 근·현대사를 연구하는 이들에게 눈에 뼈박힌 건물이었으나 생전의 ‘이당 김은호’ 화백은 고향에 돌아가 정착하여 여생을 마치고 싶다는 말을 남겨 ‘후소회’(이당의 제자들이 모인 한국화 단체)와 유족들이 협의하여 1979년 탄생하게 되었던 것이다.

![이당 기념관이 있던 곳으로, 현재는 중부교회 교육관이다. [ 사진 = 김학균 제공 ]](https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20210414/art_16176102933615_f2c2cd.jpg)

숱한 전시회와 문화모임의 터로 이용했던 이당 기념관의 몫 중에 빼놓을 수 없는 몫이라면 후소회(後素會) 인천전을 해마다 볼 수 있어 좋았다.

어느 땐 예술인들의 주머니 사정을 돕기라도 하듯 예식장으로도 이용되어 친근감이 열린 곳이었다.

사람 살아가는데 덩달아 오는 이 땅의 아쉬움이라고 할까, 버텨봄즉도 하건만 있어야 할 것들은 오래가지 못하는, 안간힘을 써 보지 못한 채 기억에서 멀어져 버린 이당 기념관은 옛날이 되고 말았다.

88년 올림픽이 끝난 직후 타 도시도 그러했겠지만 유독 인천은 가시지 않은 흥분이 이 길, 저 길 골목은 골목대로 괴어있었다.

응봉산, 그리고 홍예문으로 이어진 끝자락의 이당 기념관, 간짓대(장대) 길이 만큼 지척의 동보성은 들고 나는 사람들의 분주한 중화요리집.

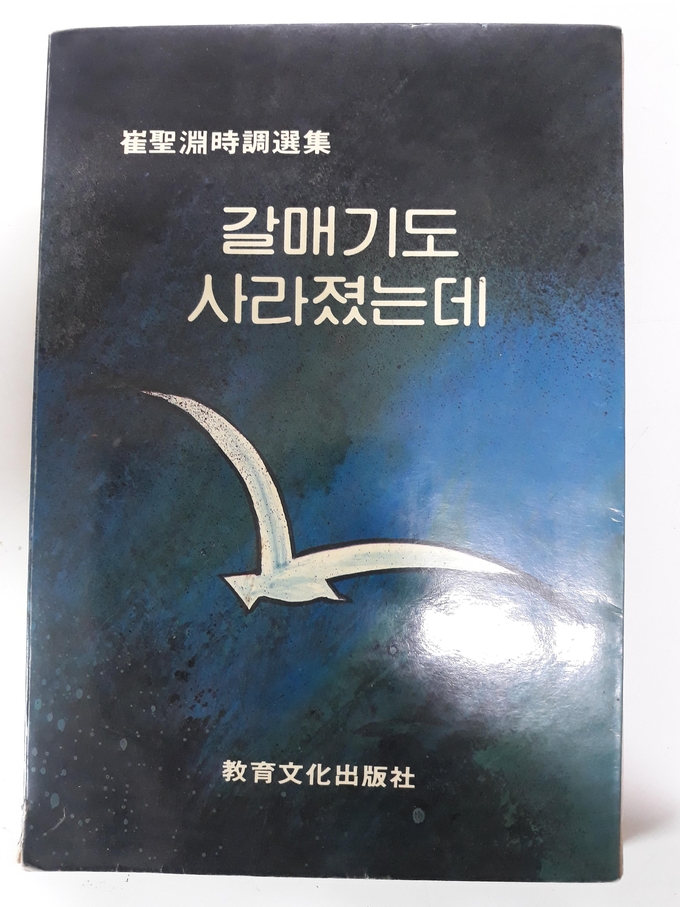

개항기 인천의 양관(洋館)을 고찰한 역사서 <개항과 양관 역정>과 소재의 새로움과 표현의 새로움을 함께 지닌 <은어(銀魚)>의 저자 우백(又百) 최성연(崔聖淵)의 또 다른 시조 선집 <갈매기도 사라졌는데> 출판 기념회가 열렸던 곳이다.

우백은 1955년 동아일보 창간 35주년 기념, 지령 일만호를 축하하는 기념사업으로 있었던 현상문예작품 공모에 <핏자국>으로 당선되어 문단에 데뷔하게 된다.

한국문학의 분수령은 해방 연대인 1945년이 아니고 1955년으로 보아야 한다는 말이 문단의 중론이었다. 그 10년의 공백은 좌·우익의 충돌과 6·25 동란의 복구 등 문화적 공백기를 거쳐 시조 시단의 새로운 기운이 든 것도 1955년 동아일보 신춘문예에 <핏자국>이 당선되면서 부터라고 기술하고 있는 것이다.

현대시조의 선구자란 정평을 얻은 우백은 <갈매기도 사라졌는데>를 펴내며 현대시조를 현실적인 내용의 세계로 이끈 일인자란 평을 가슴에 달게 된다.

인천문화원장 김길봉의 발의에 의한 기념회는 입추의 여지가 없었다. <은어> 이후 33년만에 간행의 희열을 몸으로 느낀 우백 선생의 날이었다. 여적(餘滴)을 달아 이해도를 높인 선집으로 인천문학사에 길이 남을 시집이 아닌가 한다.

현대 시조의 개척자이며, 향토 사학의 기틀을 마련한 선각자 우백의 흔적이 묻은 응봉산 길은 어머니의 흰 적삼의 소맷길 같은 길, 오를 때 모르는 언덕길 내려올 때 생각나는 것 하나 있구나.

‘어머니 심부름하러 온 세상 / 심부름 마치고 돌아가는 길 / “어머니 저 왔어요”’ <조병화, 꿈의 귀향>

유향이 피어나는 길, 잊을 수가 없구나./ 김학균 시인·인천서예협회 고문