오는 7월 1일이면 성남시가 탄생한 지 50주년이 되는 날이다. 상전벽해(桑田碧海)와도 같이 변해버린 성남의 도시 역사는 다른 도시와는 다른 탄생 배경을 가지고 있다. 특히 사람이 살아가는 데 필요한 3대 요소인 의식주(衣食住) 가운데 주거의 변화는 상상도 할 수 없는 변화와 발전을 가져왔다.

시 승격 이전의 성남은 그저 평범한 농촌이고 산촌 마을이었다. 그러다가 1968년 광주대단지 사업이 발표된 후로 꿈속에서도 보기 어려운 상황이 펼쳐졌다. 옛날 속담에 새들도 집이 있다는데, ‘집도 절도 없는 거친 산비탈’에 천막을 치고 살아가야 하는 절박한 광경이 전개된 것이다. 그 이후로 성남 사람들은 스스로 잘 살기 위해 노력해 왔고, 억척같이 꿈을 키워오면서 지금의 살기 좋은 도시를 만들었다.

성남의 옛 모습은 숯을 굽는 사람들이 평화로운 생활을 하던 전형적인 산촌마을이었다.

이성계의 아버지 이자춘의 친구인 이달충(李達衷, 1309~1385)은 숯골(태평동)에 새로 집을 짓고 시를 남겼다.

고기는 강과 바다에서 놀고 새는 숲에 사나니

얕으면 옷을 걷고, 깊으면 벗고 건너면 되지.

돌 털고 이끼에 앉아 다리를 쭉 뻗고

샘 찾아 물을 움켜 가슴 속을 씻어내네.

흥이 나면 필탁(畢卓)처럼 술도 도둑질해 먹고

늙어가니 소문(昭文)은 거문고를 타지 않네.

취하여 타호(唾壺, 침 뱉는 그릇) 침이 진실로 우스워라

명상하며 앉아 있는 그지없는 맛이여.

필탁은 중국 진(晋)나라 사람인데, 옆집의 술을 밤중에 독 밑에 들어가 훔쳐 마시다가 관리인에게 들켜 꽁꽁 묶였다가 아침에 주인이 보고서야 풀려나서 주인과 함께 잔치를 벌이고 갔다. 숯골에서의 한적하고 여유로운 정경이 잘 그려져 있다.

사상누각(砂上樓閣)이라는 고사성어가 있다. 모래 위에 세워진 누각이라는 뜻으로, 언제 무너져도 이상하지 않을 열악하기 짝이 없는 건축물을 말한다.

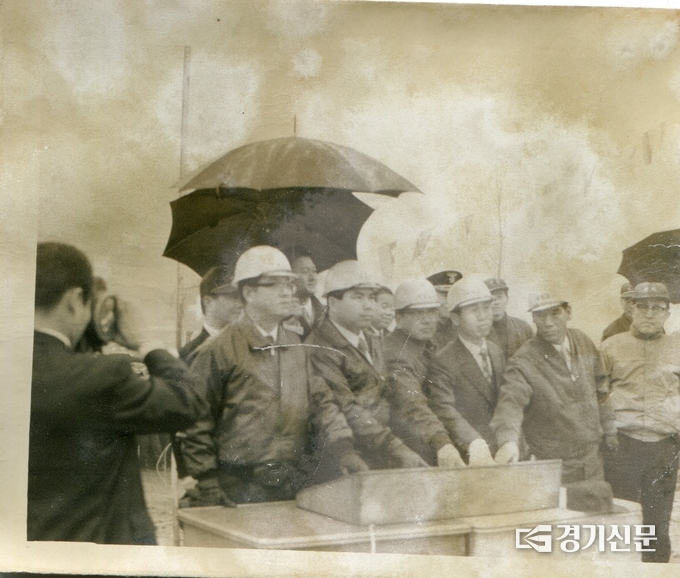

서울시장 김현옥은 ‘불도저시장’이라는 별명이 있었고, ‘돌격’이라는 단어가 쓰여진 헬멧을 쓰고 다녔다. 그는 마포 와우산에 아파트를 지었는데, 1969년 12월 26일 준공된 5층짜리 와우아파트가 1970년 4월 8일 붕괴하여 34명이 사망하고 40명이 부상 당하는 참사가 발생하였다.

6.25 전쟁 이후 서울에는 무허가건축물 13만 6650동이 집계되었는데, 이들 일부는 아파트에 입주시키고 일부는 토지매입가격이 낮은 남한산성 자락의 한적한 산골 마을로 보낼 계획을 세운 것이었다. 1969년 봄부터 광주대단지에 철거민 이주가 시작되었다. 그런데 사상누각보다도 못한 신도시 계획이 광주대단지 계획이었다.

광주대단지 철거민에게 지급된 것이 ‘딱지’라고 불린 분양증이었다. 서울시는 1가구당 20평씩 평당 2000원에 분양해 주고, 그 대금을 2년 거치 3년 상환토록 했으나, 1970년 봄에 있었던 대통령 선거와 국회의원 선거에서 남발된 공약으로 부동산 투기 붐이 일면서 평당 8000~1만 6000원으로 치솟자 땅값을 일시불로 내게 하고, 취득세·재산세·영업세·소득세 등 각종 세금을 부과했다.

철거민들이 실려 온 광주대단지에는 잠을 잘 수 있는 집이 없었고, 산을 깎아내고 바둑판처럼 줄이 그어진 황무지 땅만 있었다. 서울시는 서울시, 또는 구청 명칭이 새겨진 천막을 나누어 주고 살게 했다. 난민촌 수준의 광주대단지는 일가족이 천막 속에서 얼어 죽기도 했고, 일곱 식구가 한 평 반 천막에 포개서 자야 했다. 천막생활에서 조금 나아진 것이 판잣집인데 서울에서는 무허가였고, 광주대단지에서는 허가난 판잣집일 뿐 생활상이 나아진 것은 아니었다.

철거민 중에는 서울의 무허가 판잣집에 세 들어 살다가 함께 광주대단지로 철거되어 온 주민이 있었는데, 이들에게는 그나마 20평의 ‘딱지’도 지급되지 않았다. 그래서 단지 안에서 다시 무허가로 판잣집을 짓고 살았는데, 무려 5121채에 달했다.

이들은 ‘달나라 별나라’로 불렸던 은행동 일대로 다시 철거되었다. 은행동 지역이 포함된 단대리 일대는 1990년대 까지 ‘한성1·2·3지구’, ‘자혜지구’ 등으로 불렸다. 금광2동과 은행동 지역을 자혜촌(慈惠村)이라고 불렀는데, 광주대단지에서 철거된 주민 4300가구 2만여 명이 8평의 땅에 ‘삿갓집’이라고 하는 움막을 짓고, 바닥에 가마니를 깔고 식구들이 포개서 자야만 했다. 암사동 선사시대 움막도 이렇게 좁지는 않았다. 주민들은 장마철이면 넘쳐흐르는 재래식 변소 6개를 공동 사용해야 했다. 동아일보 1971년 10월 12일 ‘알몸월동’이라는 제목의 기사에서 이런 처참한 생활상이 알려졌다.

판잣집의 조금 더 나아진 모습이 ‘루핑(roofing)집’이다. 아스팔트 콜타르 찌꺼기로 코팅을 한 두꺼운 종이로 지붕을 덮어 빗물을 가린 집이다. 그 후로 부로꾸집, 벽돌집, 함석집, 슬레이트집이 생겨났다.

광주대단지 이전에는 돌을 얇게 켜서 지붕을 얹은 돌기와집들이 있었다. 창곡동에도 돌기와집이 몇 채 있었고, 금토동의 양지댁은 EBS콩쥐팥쥐 촬영지가 되었던 곳이다.

광주대단지에 등장한 집이 ‘비둘기집’이다. 비둘기집이란 노래도 있는데. 밝으면서도 현실에서의 그리움과 외로움이 배어 있는 노래이다. 단대천을 따라 금광동 방향으로 10평 정도의 공간에 벽돌을 쌓고 지붕만 얹어서 분양했는데 줄지어 똑같은 모양의 집이 들어서서 비둘기집이라고 불렀다.

광주대단지의 열악한 주거환경은 1971년 8월 10일 주민들의 격렬한 시위를 불러왔고, 이를 계기로 우리나라 도시계획은 ‘선입주 후개발’에서 ‘선개발 후입주’로 전환되었고, 1기 신도시인 분당이 건설되었다.

집은 열심히 꿈을 이루어 가는 일터일 수도 있고, 고단한 삶의 현장에서 돌아와 편안한 휴식과 회복을 하는 곳이기도 하다. 우리가 살아야 할 집은 앞으로도 계속 진화하고 발전해 나갈 것이다.

[ 경기신문 = 김대성 기자 ]