불법사금융이 단순 고금리를 넘어 개인정보는 물론 가족과 직장까지 위협하는 방식으로 확산하며, 피해자들은 “돈이 아니라 인생을 잡힌다”고 호소하고 있다.

이에 금융감독원이 연 60% 이상의 고금리나 협박 등 불법 대부계약을 ‘원금과 이자 모두 무효’로 규정하고 이를 사채업자에게 직접 통보하는 조치를 처음 시행하며, 그간 피해자가 추심자와 직접 마주서야 했던 구조가 바뀔지 주목된다.

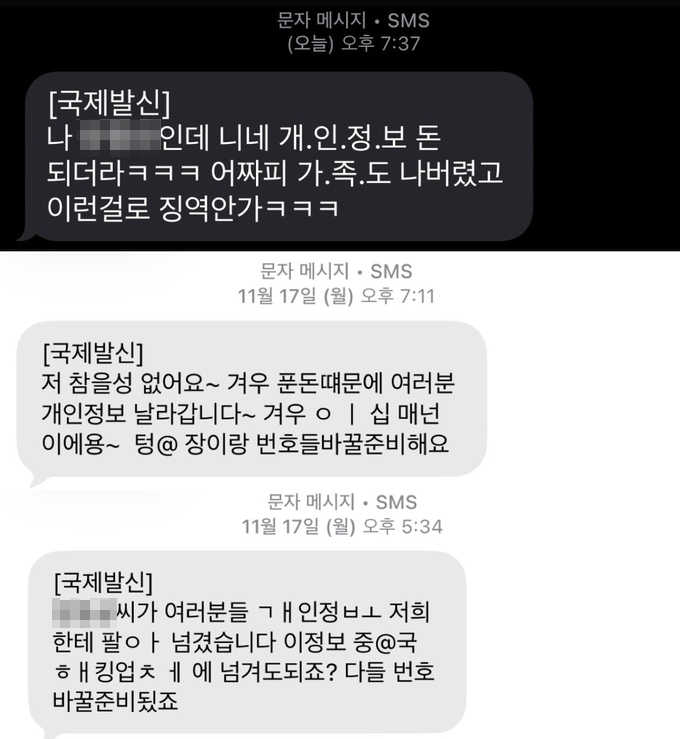

경기신문 취재를 종합하면 최근 불법사금융 채무 독촉 협박 방식은 더 거칠고 노골적으로 변하고 있다. 피해자 A씨의 경우, 불법업체가 대출 과정에서 확보한 지인 연락처로 국제발신 문자를 보내 “니네 개인정보 돈 되더라”, “가족도 나버렸다”, “번호 바꿀 준비해라”는 협박을 퍼부었다.

피해자의 실명을 밝히며 문자를 보냈다는 점에서 단순 금전 독촉이 아니라 관계를 흔들고 명예를 훼손하겠다는 위협이다. 번호를 변경하거나 이사를 가는 등 대처해도 협박이 이어지는 사례가 적지 않다.

실제 금감원과 경찰청에 따르면 지난해 불법사금융 피해 신고는 18만 건에 달한다. 접근 경로는 문자, 전화 등에서 SNS, 오픈채팅, 중고거래 플랫폼 등 디지털 고유 수단으로 이동했으며, 신용점수 무관”, “당일 입금” 같은 문구를 앞세워 개인정보를 확보한 뒤 상환이 지연되면 이를 보복 수단으로 악용하는 수법이 반복되고 있다.

그동안 정부 대응은 신고 접수와 상담 중심에 머물렀다. 불법사금융피해센터는 추심 중지를 ‘요청’하는 수준이었으며, 사채업자가 이를 거부해도 강제할 권한이 없었다는 것이 업계 설명이다.

문제는 피해자 보호 조치가 제한돼 있어 신고가 오히려 신고자의 신변 위험을 키울 가능성이 크고, 신고 사실이 역추적돼 보복이 이어지는 사례도 다수 있다는 점이다.

이찬진 금융감독원장은 이 같은 구조적 한계를 정면으로 겨냥했다. “연 60% 초과 고금리나 폭행·협박 등 불법 요소가 있는 대부계약은 원금과 이자 모두 받지 못한다”는 문구를 직접 지시했으며 이 내용을 사채업자에게 통보하는 절차도 본인이 주도한 것으로 알려졌다. 피해자가 앞에 서서 추심자와 다투던 방식에서 벗어나, 당국이 가해자에게 직접 대응하겠다는 의미다.

금감원은 이를 소비자 보호의 전환점으로 보고 관련 제도 전반을 재정비하고 있다. 보이스피싱, 보험사기, 불법사금융 등을 전담하는 특별사법경찰 신설도 내년 1월을 목표로 추진된다. 이 원장은 국정감사에서도 “민생 범죄를 현장에서 끊어내겠다”고 밝힌 바 있다.

다만 현장에서는 실효성에 대한 우려도 나온다. 사채업자가 금감원의 무효 통보를 무시할 경우 피해자에게 다시 보복 위험이 돌아갈 수 있기 때문이다. 전문가들은 “통보 이후 불법추심이 확인되면 즉시 형사절차로 연계하는 후속 장치가 필요하다”고 말한다.

금융범죄 전문가는 “이번 조치는 그동안 피해자에게 집중되던 부담을 당국이 나눠 맡겠다는 신호”라며 “추심의 화살이 더 이상 피해자에게 향하지 않도록 실제 보호 장치를 강화해야 한다”고 강조했다.

한편, 오는 27일 금감원은 '금융소비자보호 3차 토론회'에서 이같은 내용을 담은 불법사금융 종합대응방안을 발표할 예정이다.

[ 경기신문 = 공혜린 기자 ]