잿머리재를 넘으면 소가을리 밑에 간데골(현 사격장 부근)로 내려와 다음은 바다를 건널 차례였다. 간척사업이 진행 중이었기에 메마른 갯벌은 등하굣길에 무난했지만 문제는 깊숙한 갯고랑이었다.

지금은 간척사업으로 깊었던 갯고랑이 직선의 수로로 재탄생됐지만 이곳은 신발 벗고, 허벅지까지 바지 걷고 돌다리를 건너야 했던 곳이었다. 겨울철은 살얼음이 있어 더욱 엄두가 안 났다.

갯벌에서는 멀리서 누가 오는지 동태를 파악하는데 쉬웠고 이웃 동네인 화동에서 오는 친구들, 선생님과 만나 같이 오게 되는데 갯고랑에서 최○상 선생님을 자주 만나곤 했었다. 선생님께서 늘 하시는 말씀이 ○○야, 나 좀 건너줘! 하면서 이렇게 도움을 주고받으며 사제의 정을 나누기도 했다.

갯고랑을 건너면 다시 갯벌 길을 걸으며, 현재 신화동 마을을 거쳐 학교 정문을 통과했다. 당시 정문은 지금의 위치와 달리 길가에 있었는데 언젠가 학생의 교통사고로 현재의 위치로 바꿨다고 한다.

정문을 들어서면 무섭던 체육 선생님과 완장을 찬 선도부가 지키고 있었다. 대표적인 활동이 복장과 지각 단속이었고, 수시로 걸려 운동장을 돌거나 담임선생님에게 회초리 맞은 경험도 있다. 조회 시간은 늘 야단맞기 바빴고, 등하굣길은 산 넘고 바다 건너는 반복된 일상이었다.

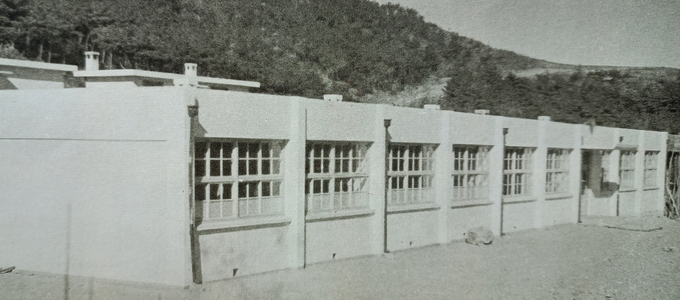

학년은 2개 반이었는데, 각반마다 55명 내외의 학생이었으며 중·고생 합쳐 400명 정도였다. 학급에는 초등학교 때는 동창이었지만 중·고등학교는 선후배인 경우도 많았다. 고아원에 있던 피난민을 비롯해 아프거나 돈이 없어 뒤늦게 입학했기 때문이었으니 지금으로선 상상조차 못 할 일이다. 반에 한두 살 정도 위아래 나이 차이는 흔한 경우였으며, 심지어 동생과 누나가 같은 학년에 다니기도 했다.

특히 기억에 남는 건 주번 활동이었는데, 주 단위로 각 반 3명씩 당번이었으며 고3 학생이 대표가 돼 월요일 운동장 조회 시간에 중고생 전체를 대상으로 단상에서 주훈을 발표했던 일이다. 문단속 철저, 지각 안 하기, 화장실 및 교사 주변 청소 등이다.

심하게 골바람이 불어 운동장에 흙먼지 날리던 학교의 쓰레기통은 이리저리 나뒹굴었기에 주번 활동은 꼭 필요했다. 그리고 점심시간, 기억으로는 진촌 학생들은 도시락의 밥과 반찬이 좋아 보였고, 외4리 학생은 진촌 거주 학생과 비교가 되었기에 그들은 교실에서 같이 먹지 못하고 교사 옆 동산에서 삼삼오오 먹었다.

외4리 학생은 바닷가 살았기에 생선 반찬이 많았고 진촌 학생들은 계란-프라이, 장조림 등이었다.

밤에는 전기가 없었기 때문에 석유를 넣어 심지에 불을 붙여 밝히는 호롱불(등잔)에 의지했으니 지금 건강하게 살고 있다는 건 60년 전 형설의 공이 낳은 결과라 아니할 수 없다.

누가 추억은 아름답다 했던가? 지난 과거이기에 되돌아보기 싫었지만 팔십이 돼 가고, 그 사이 손자가 백령중·고를 졸업했으니 모두 동문이고 자연스레 옛 학창 시절의 생각이 가끔 난다. 어쩔 수 없는 것 같다.

60년 전 학창 시절의 기억을 모아 나와 손자가 다니던 때의 등·하교와 학교를 비교해 보지만 세월이 흘러 과거는 과거대로, 현재는 현재대로 여건과 환경이 달랐기에 있는 그대로 이해해야 되겠다. 그러나 세월은 변해도 변하지 말아야 할 가치가 있다. 학용품을 아껴 쓰는 지혜가 필요하다. 어디 이뿐이겠는가마는 자기 관리의 출발점은 예나 지금이나 이런 자세에서 출발하기 때문이다./ 김석훈·백령중고 교감