조선의 시간은 하늘을 따라 흘렀고 농사의 질서는 그 흐름 속에서 자라났다. 해 그림자로 시각을 새긴 해시계 '앙부일구'는 단순한 과학 기구를 넘어 자연과 인간의 조화를 품은 지혜의 상징이었다.

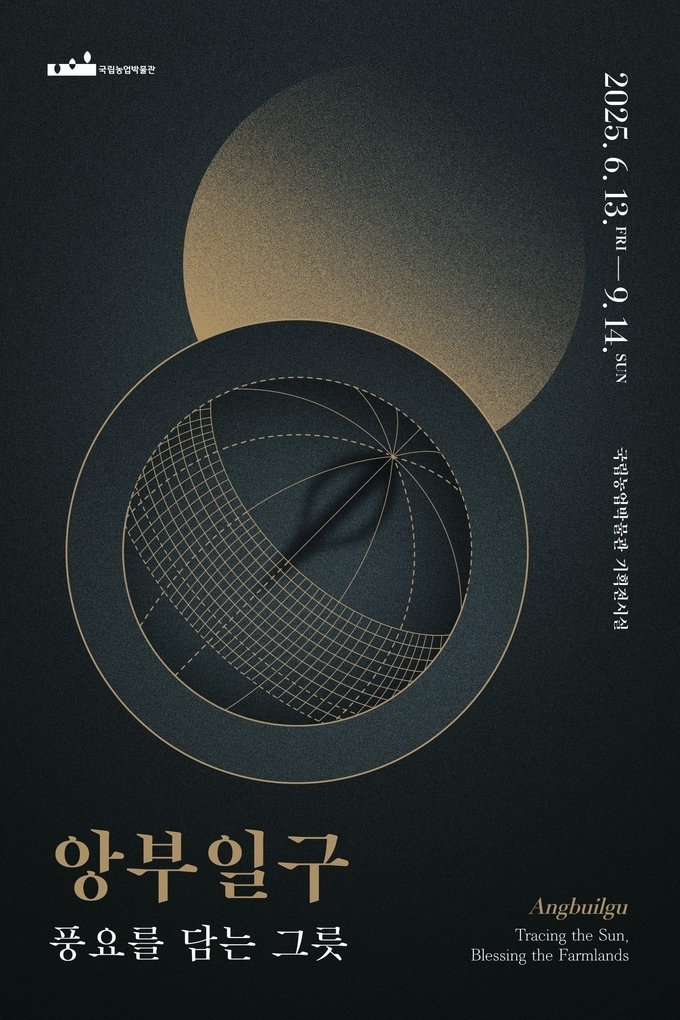

하늘을 우러러 시간을 새기던 조선의 해시계 '앙부일구(仰釜日晷)'가 오늘날 농업의 지혜를 비춘다. 국립농업박물관이 선보이는 2025년 상반기 기획전 '앙부일구, 풍요를 담는 그릇'은 농사와 함께 흘렀던 시간을 통해 선조들의 삶과 자연관을 되새기는 자리다.

'앙부일구'는 하늘을 향한 가마솥 모양의 시계라는 뜻으로 접시 형태의 오목한 면(수영면)에 드리워진 태양 그림자를 통해 시간을 측정했다. 1434년 장영실 등이 제작한 이 해시계는 거리에도 설치돼 백성들이 쉽게 시간을 읽을 수 있도록 했다.

이번 전시는 농경 사회에서 하늘과 시간을 어떻게 인식하고 활용했는지를 세 개의 주제로 풀어낸다.

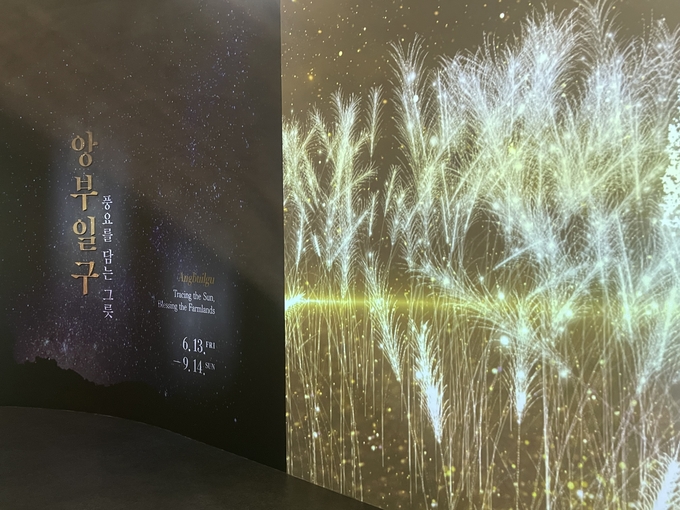

시작은 별빛 가득한 복도에서다. 관람객은 팔곡성 별자리를 형상화한 공간을 지나며 인간과 자연이 서로를 비춰왔던 연결성을 체험한다. 팔곡성은 여덟 가지 주요 곡식을 상징하며 선조들은 이 별이 밝게 빛나면 풍년이 올 것이라 믿었다.

1부 '하늘을 바라보다'는 하루의 시작인 새벽빛을 담아 선조들이 하늘을 관측하며 풍년을 기원했던 시선을 전시했다.

주요 전시품인 '덕화리 1호분 벽화'는 팔각형 천장에 우주를 연상케 하는 연꽃과 별, 해와 달이 어우러진 구성을 통해 선조들의 천문 인식을 보여준다.

또 다른 유물 '복각천상열차분야지도 각석'은 1467개의 별과 별자리를 정밀하게 새긴 조선의 천문도로 하늘을 기록하고 해석하려는 집요한 관측 정신을 드러낸다.

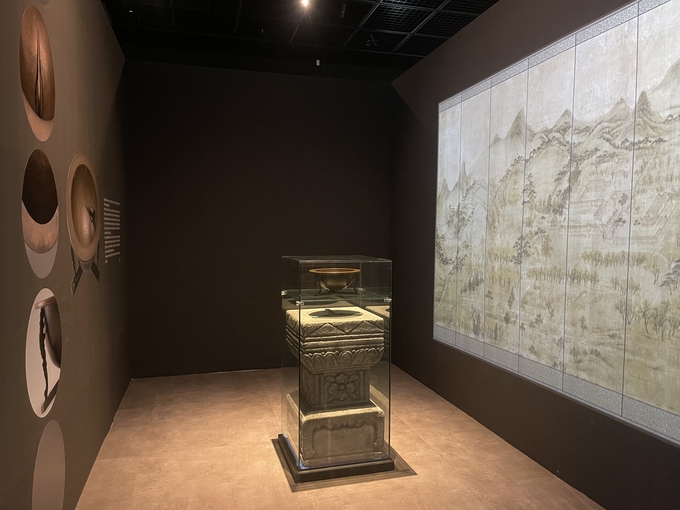

2부 '하늘에 물어보다'는 정오의 푸른빛 아래 조선의 다양한 해시계를 소개한다.

그 중심에는 앙부일구가 있다. 국립농업박물관이 소장한 앙부일구는 다리가 세 개인 형태로 절기선 일부를 생략해 실용성을 높였다. 1860년 이한철의 그림 '석파정도'에도 등장하는 이 해시계는 절기와 방위를 정밀하게 표시하면서도 대중적 사용을 고려한 조선의 기술력이 녹아 있다.

또 다른 주요 전시품인 '휴대용 앙부일구'는 손바닥만 한 크기로 영침과 나침반이 결합돼 언제 어디서든 시간을 측정할 수 있게 만든 실용적 과학 유물이다.

3부 '하늘을 읽다'는 하늘의 질서를 바탕으로 시간과 계절의 체계를 세우고 이를 농업에 접목시켰던 선조들의 실천을 보여준다.

봄, 여름, 가을, 겨울에 사용되던 다양한 농기구들이 계절별로 전시돼 있어 절기와 농사 시기의 관계를 한눈에 볼 수 있다. 하늘을 바라보고 시간을 읽은 그 지혜가 결국 풍요를 가능하게 했음을 보여주는 대목이다.

전시 말미에는 앙부일구를 주제로 한 미디어아트와 디지털 체험이 마련돼 고대의 시간을 오늘의 감각으로 되살린다. 관람객은 자신의 생일에 해당하는 절기를 찾아보거나 선조들이 시간 속에서 농사의 흐름을 어떻게 읽어냈는지 체험할 수 있다.

하늘과 태양이 전하는 질서와 그에 맞춰 살아온 인간의 지혜는 오늘날 생태적 삶을 고민하는 이들에게도 유의미한 메시지를 전한다.

국립농업박물관 상반기 기획전 '앙부일구, 풍요를 담는 그릇'은 오는 9월 14일까지 국립농업박물관 기획전시실에서 무료로 열린다. 자세한 내용은 박물관 누리집에서 확인하면 된다.

[ 경기신문 = 류초원 기자 ]