모든 것은 잠자는 사자의 코털을 건드려서였다. 영화 ‘존 윅’ 시리즈의 처음 설정은 그렇게 단순하고 진부한 것이었다.

미스터 존 윅(키아누 리브스)은 전설의 킬러였다. 그는 정말로 무지막지하게 사람을 많이 죽였는데 어느 날 이런 남자라면 늘 그렇듯이 착한 여자를 만나고 개과천선한다. 그러나 그 천사 같은 아내가 강아지 한 마리를 남기고 병으로 죽는다. 그래도 조용히 살려고 했다.

그런데 동네 건달들이 애지중지하는 강아지를 죽인 것이 화근이 됐다. 미스터 존 윅은 다시 ‘업계’로 돌아온다. 이후 그는 온갖 음모와 살해 위협에 시달린다.

‘존 윅 1·2·3’ 편은 대체로 그런 얘기였고, 그래서 당연히 서사는 중요하지 않은 것처럼 보였다. 죽고 죽이는 액션만이 중요해 보이는 영화였다.

그런데 미스터 존 윅이 생존해야 하는 이유가 단순히 목숨을 부지하기 위해서였다는 것만은 아니었다는 게 이제야 밝혀진다.

‘존 윅 4’는 킬러들의 세계에조차 지금과 같은 ‘극히 계급적인 사회 구조=시스템=강고한 조직의 규율과 원칙’이 존재하며, 그것을 지키거나 혹은 위반하는 데 있어서는 확고한 명분이 있어야 하고, 또 그 명분을 유지하기 위해서는 생의 철학까지 갈고 닦아야 만이 ‘진정한 킬러=이 세상의 진정한 생존자’가 된다는 것을 보여 주려 한다.

미스터 존 윅을 둘러싼 업계에는 ‘최고회의’라는 것이 존재하며 모든 킬러는 그 밑에 있고, 그 킬러들의 조직 단위는 패밀리이다. 존 윅은 어떤 패밀리에도 속하지 못한(예전엔 루스카라는 러시아 패밀리 소속이었지만 현재는 파문당한 상태) 프리랜서 킬러일 뿐이다.

최고회의가 제거하려는 것은 존 윅이라는 인물보다는 존 윅이라는 전설 그 자체이다.

존 윅은 이번 4편에서 자신을 제거하려는 최고회의와 그로부터 막강한 지지를 받는 그라몽 후작(빌 스카스가드)의 잔혹한 위협에서 벗어나 자유를 되찾아야 한다.

그러기 위해서는 그라몽 후작에게 1:1 결투를 신청해야 하며, 또 그러기 위해서는 루스카 조직을 이끌고 있는 카티야(나탈리아 테나)로부터 패밀리 멤버 자격을 다시 따야 하는데, 또 한 번 또 그러기 위해서는 클럽을 운영하는 악당 하르칸(스콧 앳킨스)을 죽여야 한다. 하르칸을 처리하지 못하면 그라몽 전에 카티야로부터 죽임을 당할 것이다.

여기에 그라몽이 고용한 또 다른 전설의 맹인 킬러 케인(도니 옌·견자단)이 존을 추격한다. 또 여기에 현상금 사냥꾼인 ‘노바디’(세미어 앤더슨)의 추적까지 이어진다.

쫓는 자만 있으면 그나마 얘기가 단순한데, 존 윅을 돕는 자까지 여럿이 등장한다. 일본 오사카의 콘티넨탈 호텔 매니저 시마즈(사나다 히로유키)가 그를 위해 목숨을 걸고, 뉴욕의 콘티넨탈 호텔을 없앤 것에 분노한 매니저 윈스턴(이아 맥쉐인)은 자청해서 존 윅의 후원자가 된다. 뉴욕 홈리스의 왕(로렌스 피쉬번)은 존 윅에게 무기와 최고급 방탄 슈트를 제공한다.

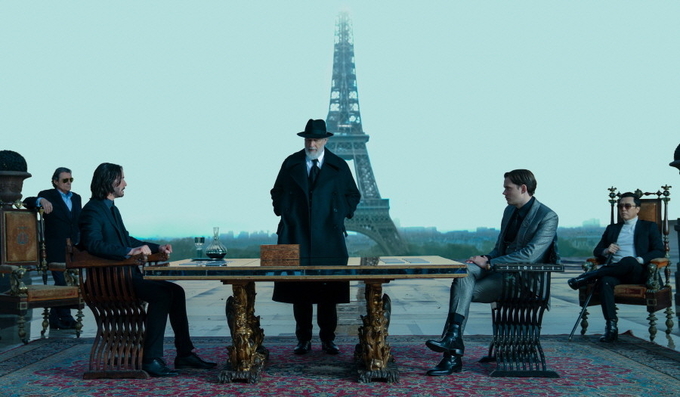

‘존 윅 4’에는 이런 부류의 영화로는 잘 차용하지 않는 과거 할리우드 고전이나 명작들의 장면들이 오버랩된다. 오프닝 장면에서 존 윅이 사막을 가로지르며 말을 타고 총격을 벌이는 모습은 영락없이 데이빗 린 감독이 1962년에 만든 피터 오툴 주연의 ‘아라비아 로렌스’의 시퀀스를 그대로 따온 것이다. 맹인 킬러 케인의 모습은 일본의 60년대 영화 ‘자토이치’의 캐릭터에서 가지고 왔으며, 존 윅이 클럽 악당 하르칸과 마주 앉아 카드를 칠 때 케인과 노바디가 옆에 앉아 서로를 겨누고 있는 장면은 쿠엔틴 타란티노가 만든 1992년 영화 ‘저수지의 개들’에 대한 오마주이다. 하르칸과 킬러 셋은 영화 ‘저수지의 개들’의 남자 넷처럼 서로에게 총구를 겨눈다.

‘존 윅 4’의 이야기 구조는 결국 1:1 결투를 벌이는 모습을 통해서도 알 수 있듯이, 서부극의 그것을 따라간다. 거기에 일종의 아시아적 생산 양식에 해당하는 무협의 서사 구조를 얹히려 한다.

최고회의를 구성하는 패밀리의 존재는 무림의 9대 문파를 닮았고, 이른바 강호의 규칙과 정파(政派)와 사파(邪派)의 논리 등을 끌어다 붙인다. 영화 속에 유난히 동양사상 경구가 많이 등장하는 이유다.

악당인 그라몽조차 이렇게 말한다. “한 가지를 대하는 태도가 만 가지를 대하는 태도이다.”

일본 사무라이 친구 시즈마는 존 윅의 무모한 삶을 걱정하며 말한다. “좋은 죽음은 좋은 인생 뒤에만 오는 법이네.”

‘존 윅 4’의 액션신들은 거의 타의 추종을 불허할 만큼 최고봉이다. 존 윅은 6시 3분, 일출 시각에 결투 장소인 사크레쾨르 대성당에 도착해야 하는데, 시간을 못 맞추면 패배한 것으로 인정되고 그건 곧 자신과 윈스턴 등등 모두의 죽음을 의미한다. 그라몽 일당은 존 윅을 시간 내에 오지 못하도록 파리 시내와 몽마르트르 계단에 엄청난 킬러 군단을 깔아 놓는다. 존 윅이 사크레쾨르 성당에 가기 직전 폐가에서 일군의 킬러들과 근접전을 벌이는 장면은 천정이 없는 세트장에서 부감 샷으로 찍은 것인바, 대체로 원 신 원 컷의 롱 테이크로 찍었다.

그 액션을 디자인한 상상력과 기술, 스턴트의 개인기가 혀를 내두르게 한다. 몽마르트 언덕을 오르는 계단에서 벌어지는, 총격과 근접 무술이 배합된 액션신은 향후 수십 년간 나올까 말까 한 고난도의 기술력을 선보인다. 액션의 정교함도 정교함이지만 그걸 그럴듯하게 찍어 내는 촬영술도 현대 영화의 테크놀로지가 어디까지 왔는지를 가늠하게 만든다. 감독인 채드 스타헬스키는 스턴트 배우 출신이다.

그럼에도 불구하고 ‘존 윅 4’의 톤앤매너는 끝나지 않는 싸움에 처한 한 킬러의 누적된 피곤함과 그 쓸쓸함에 대한 것이다. 존 윅은 이번에 유난히 힘들고 지쳐 보인다. 그는 자신의 묘비명에 ‘다정한 남편’이라 적히길 원한다. 사람의 야망은 그 사람의 가치를 넘어서서는 안 되는 일이다. 미스터 존 윅은 그걸 깨달은 지 오래다. 이번 ‘존 윅 4’에 나오는 대사이며 주제이다.