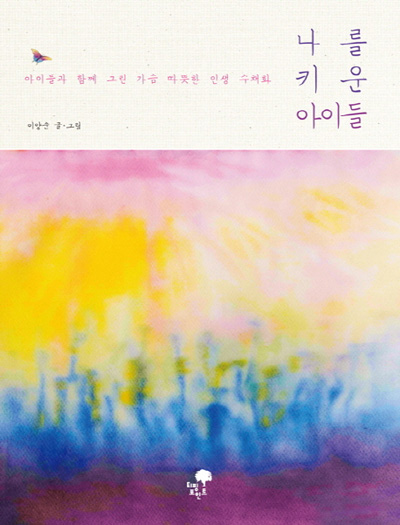

현직 초등학교 교장선생님이 퇴임을 몇 달 앞두고 지난 40년을 돌아보며 기록한 동화 같은 이야기다. 선생님 다니기 편하라고 이른 아침 등굣길에 낫을 챙겨 나와 풀을 베어준 아이, 산으로 들로 함께 그림 그리러 다녔던 아이들, ‘꽃이 참 예쁘다’는 선생님의 혼잣말에 절벽까지 올라가 꽃을 꺾어 안겨주던 아이 등 저절로 따뜻한 미소가 떠오르는 그 옛날 푸근한 이야기들이 담겨 있다.

스물둘 어린 나이에 첫 교사 발령을 받았기에 모든 게 낯설고 서툴던 시절, 넘쳐나는 의욕과 과도한 애정으로 저지른 실수들도 있다. 아이의 관심과 흥미 정도를 고려하지 못해 아이를 채근하다 아이가 교실 밖으로 뛰쳐나간 경우도 있었고, 추운 겨울 홑겹 바지에 구멍 난 양말, 장갑도 끼지 않은 맨손이 안쓰러워 털장갑과 두툼한 양말을 선물했다가 외면당한 일도 있었다.

선생으로서 아무리 매사에 최선을 다하고 학생에게 온갖 정성을 쏟는다 해도 완벽할 수는 없다. 아이들과 함께 생활하고 호흡하면서 서로 성장해나간다. 그래서 저자는 지난 교사생활을 되돌아보며, ‘나를 키운 건 8할이 아이들이다’라고 주저 없이 말한다.

이 책은 단순히 한 교사의 과거 이야기만은 아니다. 지극히 개인적일 수 있는 경험들이지만 지금 그 기억을 풀어놓는 이유가 있다. 현재의 학교와 선생님, 학생과 학부모가 그때와는 많이 달라졌다. 학교 시설과 경제적 여건, 교육수준이 크게 향상됐지만, 그 옛날 학교에서 나누던 정감어린 교류와 정서적 측면이 줄어들어 학교가 많이 각박해졌다. 지난 세월이 다 옳은 건 아니지만, 그 시절 학교에서 아이들과 선생님, 학부모들이 함께한 이야기를 통해 사랑의 나눔, 시간의 나눔을 보여주고 싶다는 생각으로 저자는 이 책을 펴냈다.

저자는 초등교육에서 가장 중요한 것은 ‘아이들의 감각기관을 활짝 열어주는 일’이라고 말한다. 이야기 듣고 상상하기, 손과 발을 움직이고 오감을 통해 살아있는 개념으로 기억하기는 한 사람의 인생에 있어 기초공사라는 것이다. 그렇게 해야 그 가슴과 의지를 가지고 평생 자기 학습을 하며 살아간다고 한다.

과거 학교 운동장과 놀이터, 산과 들로 뛰어다니던 시절과 비교해볼 때, 조기교육과 고가의 사교육이 넘쳐나는 지금 과연 우리 아이들은 진짜 필요한 것을 제대로 배우고 있는 지 이 책을 통해 생각해볼 수 있다.

/민경화기자 mkh@