- 홍기문의 질문

이게 무슨 말일까?

“조선의 역사가들은 은(殷)의 기자(箕子)가 조선으로 온 것을 거부하기에 골몰한 데 부사년(傅斯年) 등 한토(漢土)의 청년 학자들은 은이 조선 내지 만주의 이족(夷族)과 동족임을 증명키에 급급하다.”

홍기문(洪起文)이 그의 《조선문화총화(朝鮮文化叢和)》에 남긴 글이다. 그는 《림꺽정》의 작가 벽초(碧初) 홍명희(洪命熹)의 아들로 훗날 아버지와 함께 북에서 머물러 《조선왕조실록》 번역 작업에 크게 기여한 인물이다. 《조선역사문법연구》라던가 훈민정음에 대한 연구서인 《정음발달사》와 같은 저작은 훗날의 학자들에게도 뛰어난 평가를 받게 된다.

이들 부자(父子)가 북에 있게 된 까닭은 1948년 4월 19일 평양에서 열렸던 남북 연석회의와 관련이 있다. 분단과 전쟁을 가져올 남과 북의 단독정부 수립을 막기 위한 회의에 김구와 김규식을 따라 참여한 뒤 그대로 그곳에 있게 된 홍명희가 큰아들 기문에게 평양으로 오라고 했기 때문이다.

미군정의 정책은 이미 친일세력을 기반으로 한 정치구도를 짜나가는 판이었으니 독립운동을 하고 사회주의 사상을 가진 이들이 설 곳은 날로 좁아지고 있었다. 미국의 냉전정책이 구(舊) 파시스트세력과 손을 잡고 이들에게 정치적 주도권을 주는 이른바 “역코스(reverse course)”로 입장을 바꾸어 갔기 때문이었다.

이러한 정세는 한반도 정세를 쥐고 있던 미군정의 독단적 결정이 아니라 미국 자체의 세계전략변화의 반영이었다. 《전쟁의 정치학(Politics of War)》을 쓴 가브리엘 콜코(Gabriel Kolko)는 이와 같은 입장의 정리가 1945년에 비로소 시작된 것이 아니라 1943년부터 구성된 전후(戰後)처리의 논리라고 짚는다.

- 미국의 “역코스 전략”과 해방공간의 비극

유럽과 식민지 지역에서 2차대전의 “반(反)파시스트 투쟁”의 가장 강력한 세력은 사회주의자들과 민족주의자들이었다. 그러나 이러한 현실은 미국으로서는 자신의 전후 지배체제를 확정하는데 도리어 난관을 조성한다고 보고 파시스트 세력의 정치적 복귀를 필연적인 것으로 판단했다는 것이다.

그러니 식민지 조선의 해방으로 이루어져야 할 민족자주적 정권 수립은 미군정의 손에서 벗어나기 전에는 기대하기 어려운 상황이었다. 미군정 치하에서 반민특위 구성이 좌절되고 친일세력의 복원이 이루어지는 가운데 이들과 결합한 이승만 정권이 수립되는 것은 역코스의 결과인 동시에 그 단어의 뜻대로 역사발전의 진행방향과 정면으로 어긋나는 것이었다.

그렇지 않아도 남북연석회의가 열린 1948년 4월 19일 이전인 4월 3일은 제주에서 대대적인 학살이 벌어졌다. 군경병력의 이동이 미군정의 승인없이 가능하지 않았다는 사실은 기억해야 할 대목이다. 이후 이어진 여순사건은 제주 진압군으로 가라는 명령에 불복한 군의 저항과 토벌의 격전이었다. 이런 정세에서 홍명희 등이 남으로 다시 내려갈 생각을 먹는 건 쉽지 않았을 것임을 알 수 있다.

- 기자조선, 고조선의 기원에 대한 질문

처음 질문에서 너무 멀리 돌아온 듯 하니 다시 홍기문의 글로 돌아가 보자.

인용된 문장은 짧으나, 그 이해를 위해서는 여러 가지 지식과 고민이 필요하다. 이 문제는 구체적으로는 기자조선(箕子朝鮮)과 관련된 논란이며, 우리 고대사의 기원에 얽힌 문제이며 더 나아가서는 우리가 우리 자신을 제대로 알고 있기는 한가라는 보다 근본적인 문제의식과 연관되어 있다.

기자는 고대 은나라에서 중책을 맡았던 인물인데 은이 주(周)에게 멸망 당하면서 조선으로 피신을 온 뒤 새로운 문명국가의 차원을 열었다는 논지를 어떻게 읽어내는가의 숙제였다. 그런데 기자가 고대 중국 출신의 인물이라고 상정하게 되면 조선의 역사에서 외부의 지배질서가 구축된 것을 받아들여야 하는 자존심의 문제가 생겨난다.

이 문제를 해결하기 위해서는 두 가지가 풀려야 한다. “은”은 과연 중국 고대국가로만 볼 수 있는가? 기자를 과거 우리의 역사 속에서는 어떤 인물로 받아들였기에 고대 조선사에 언제나 이 기자문제가 나오는가?

홍기문은 같은 글에서 “은이 망하자 기자가 조선으로 달아났다고 하지만 그건 아무 곳에나 내뺀 것이 아니라 자기 족속의 본토로 돌아간 것이다”라고 주장했다. 그런데 홍기문이 한토(漢土)라고 표현한 중국의 대석학자이며 역사학자가 되는 부사년(1896~1950)은 《이하동서설(夷夏東西說)》이라는 책을 통해 은(殷)을 동이(東夷)가 주축이 된 고조선과 공통의 요소를 지닌 문명권으로 파악하고 나선 것이다.

이러한 부사년의 주장에는 여러 논거가 있는데 특히 건국설화가 동일하거나 유사한 점을 들어 같은 계보의 문명공동체로 논증해나간 것이다. 이와 함께 우리가 주목해야 할 바는 조선의 유학자들에게 기자(箕子)는 은의 태사(太師)로서 천하의 질서와 윤리를 논한 “홍범구주(洪範九疇)”의 원저자이며 이로써 조선의 문명을 새로운 차원으로 올린 성인(聖人)으로 인식되었다는 점이다.

그래서 《동국지리지(東國地理志)》를 펴낸 한백겸은 그의 《기전고(箕田考)》를 통해 기자가 만든 토지분배의 평등한 체제를 역설하기도 했으며 특히 실학자들은 조선의 뿌리가 이렇게 단군의 시원과 기자의 문명이 기반이 된 나라라는 인식을 가지고 있었던 것이다. 게다가 고조선의 영토가 요하(遼河)를 중심으로 한 지역이라는 주장을 연암 박지원까지도 고대 중국 역사서를 근거로 줄기차게 주장했던 것을 보면 부사년의 주장은 20세기에 들어서야 비로소 이루어진 것이 아님을 알게 된다.

- 안정복의 《동사강목》

이런 역사논쟁의 강을 거슬러 올라가보면 우리는 조선역사에서 최고의 역사학자를 반드시 떠올려야 한다. 그는 성호 이익(李瀷)의 제자 안정복(安鼎福)이다. 그가 혼자의 힘으로 써낸 대작 《동사강목(東史綱目)》은 시대적 한계가 있다 해도 조선 역사학의 놀라운 저력을 보여준다.

그 서문은 “동방의 역사도 갖추어 있다”라면서 역사서술의 원칙을 범례(凡例)로 밝힌다. 1장은 “조선 기자 원년”으로 시작해서 “은 태사 기자가 동방으로 오니”하면서 큰 줄거리를 그물의 중심줄을 뜻하는 강(綱)으로 적고 그 세부 내용인 목(目)에 단군 이야기를 펼친다. 동사(東史), 즉 중화체제의 동쪽에 있는 조선의 역사를 뜻하는 《동사강목(東史綱目)》의 본격적인 내용이 서술되기 시작하는 것이다.

《동사강목》은 안정복의 저술이지만 스승 성호 이익과의 공동저술의 성격 또한 짙다. 이익은 자신이 조선의 역사를 쓸 기력이 없음을 탄식했으나 이를 받들어 제자 안정복이 그 작업에 몰두한다. 고려사 연구가 박종기 교수가 쓴 《동사강목의 탄생》에는 사제간의 역사논의가 기록된 서간을 보게 된다.

제자는 역사서술의 의지를 밝히면서 “자기 나라의 분명한 문서와 서적을 버리고 황당하고 믿기 어려운 중국 서적을 취할 수 없는 법입니다. ”라고 주체적 역사관을 강조하고 스승은 “조선도 문명국인데 어찌 역사를 서술할 선비 하나 없겠는가”라고 제자를 격려한다.

이들 스승과 제자가 조선의 역사를 제대로 써야겠다고 생각한 밑바닥에는 다음과 같은 생각이 깔려 있다. 안정복의 토로이다. “우리나라 사람들이 자기나라의 역사를 읽지 않아 정신이 거칠고 황폐한 상태에 놓여 있습니다.” 그러나 많은 문헌들이 소실되어 안정복의 역사연구는 많은 어려움을 겪는다. 가난 때문에 종이를 구하지 못해 연구가 진척되지 못하기도 한다.

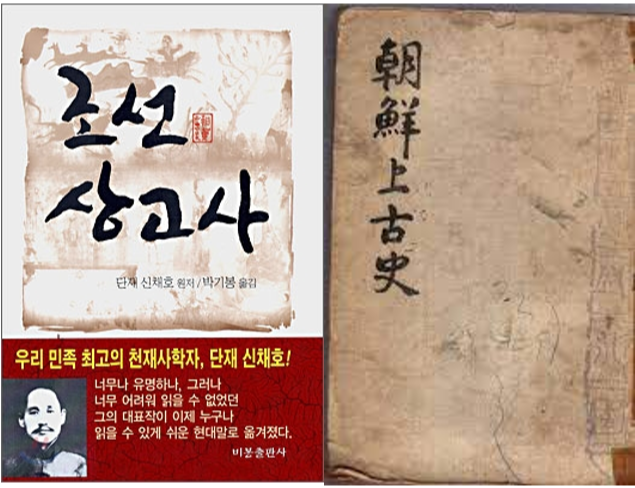

단재 신채호는 《조선 상고사》의 “총론”에서 안정복의 《동사강목》이 시대적 한계를 지니고 있긴 하나 “연구의 정밀함은 선생 이상 갈 사람이 없고 사실의 모순을 정리한 곳에서 선생의 공이 가장 크다”고 격찬한다. 이와 함께 매우 중요한 발언을 한다. 안정복이 역사문헌들이 내란과 전쟁으로 사라진 것을 안타까와 하지만 더 큰 문제가 있다는 것이다.

“조선사를 저작하던 사람들의 손에서 더 많이 없어지고 파괴되어버린 것 같다.” 중국의 눈치를 보느라 자신의 영토를 줄이고 주자학의 원리에 따라 서책의 문장을 고치고, 대단한 필법이라고 선전하고 있지만 결국 왕과 백성의 봉건적 관계를 중심으로 하는 《춘추(春秋)》의 역사관에 묶여 있으며 한자(漢字)와 이두(吏讀)의 차이도 알지 못해 사실의 왜곡이 심해졌다는 것이다. 해서 “자기의 진상(眞像)을 잃어버릴까 염려된다”고 하였다.

- 법원의 판결, 역사를 모르는 시대의 비극

일본의 식민지 지배 불법성에 대한 2018년의 대법원 판결은 미국의 냉전체제 구도로 만들어진 1952년의 샌프란시스코 조약체제에 대한 중대한 문제 제기이자 국제법적 쾌거였다. 패권질서가 만든 이른바 주류 국제법의 사고에 묶이지 않고 식민지 역사의 문제를 법적으로 청산할 수 있는 매우 중요한 이론적 기반이 만들어진 것이다.

2021년 중앙지법의 일제 강제징용 관련 판결은 식민지 지배 불법성 주장은 국내적 주장에 불과하며 국제법적 정당성도 없고 이를 근거로 판결내리는 것은 한미동맹까지 위협하는 안보사안이라는 식의 논거를 들어 2018년 대법원 판결의 원칙과 취지를 파괴해버리고 말았다. 미국이 만든 역코스의 결과로 1948년 동경재판에서 일본의 전범처리가 미완이 되었고 샌프란시스코 조약을 통해 일본의 식민지 배상책임을 모면하게 한 역사의 오류를 바로 잡을 생각은 추호도 없는 결론이었다.

게다가 일본이 우리에게 준 돈으로 “한강의 기적”을 했다는 등 일본의 자본으로 경제를 일으켰다는 논리를 통해 우리의 노력이 깡그리 무시되었다. 뿐만 아니라 1965년 한일협정을 통해 받았다는 5억 달라도 “3억 달러 가치에 해당하는 일본국의 생산물과 용역의 무상제공”으로 일본시장의 확대를 노린 것이었으며 2억 달러는 “장기처리 차관”로 이자 내고 빌려오는 빚이었다는 점에 무지했다. 더군다나 이 두 가지 종류의 지불도 무려 10년으로 나누어 하는 것도 몰랐을 것이다.

백보양보해서 청구권으로만 한정시켜 봐도 그 액수가 3억 달러에 불과하고 그 내용도 식민지 지배 불법성에 기인한 배상이나 중일전쟁과 태평양 전쟁 배상이 제외되어 있다. 따라서 일본은 식민지 지배의 불법성에서 비롯된 일체의 배상 책임이 끝나지 않았다.

오래 전인 1962년 역사학자이자 언론인이던 천관우는 “우리는 우리를 아는가?”라고 물었다. 이 글이 수록된 책은 1974년 출간된 《한국사의 재발견》이다. 천관우의 질문은 아직도 물어져야 한다. 연개소문의 직위 '대막리지(大莫離支)'가 최고라는 “으뜸” 높은 위치의 직위 “마루치”의 이두 번역이라는 것도 여전히 모르고 있는 역사교육이다. 우리 말의 뿌리에 대한 보물창고 양주동의 《고가연구(古歌硏究)》는 먼지 속에서 잊혀져 가고 있다.

“정신이 거칠고 황폐한 상태”를 멈추게 할 역사교육, 절실하고 긴급하다.