내남적 없이 부모에게 물려받은 것 없이 식솔을 거느리며 사는 것이 그리 녹녹치 만은 않다. 어느 한 날 하늘에서 금은보화가 뚝 떨어지는 일 없겠지만 격동기 숱한 어려움을 견디며 산 세대들은 참으로 ‘산다’는 것이 버거웠을 것이다.

‘자수성가’란 말도 그런 사람들이 넘치지는 않고 그런대로 근근이 산, 살아있는 사람들에게 쓰이는 말인가 싶다.

한 가정을 꾸미자면 가장 먼저 해결해야 할 문제로 대두되는 것이 집, 집을 구하는 것이 아닐까 한다. 월세, 전세를 거쳐 자가(自家)를 만드는 것이 순서가 아닌가 한다.

필자는 옮겨 다닌 집, 즉 이사를 아홉 번 했었다. 인천 미추홀구 주안7동으로 이사할 때가 1980년 초, 꼭 5번째였다. 후론 내리 20년을 거주한 곳이다. 일명 신기촌(新基村), 원도심 도시계획에 의해 이주케 된 곳으로 무심코 들으면 기지촌(?)으로 들릴 수 있는 변두리 중 상 변두리였다.

좋은 말로 한다면 산(승학, 231m)으로 병풍 친 곳이라고 하지만 그 산 끝자락은 해방 전, 후로 사용된 공동묘지가 있던 곳이다.

그 때, 휴일이면 그 산을 등산이랍시고 오르내리게 되었다.

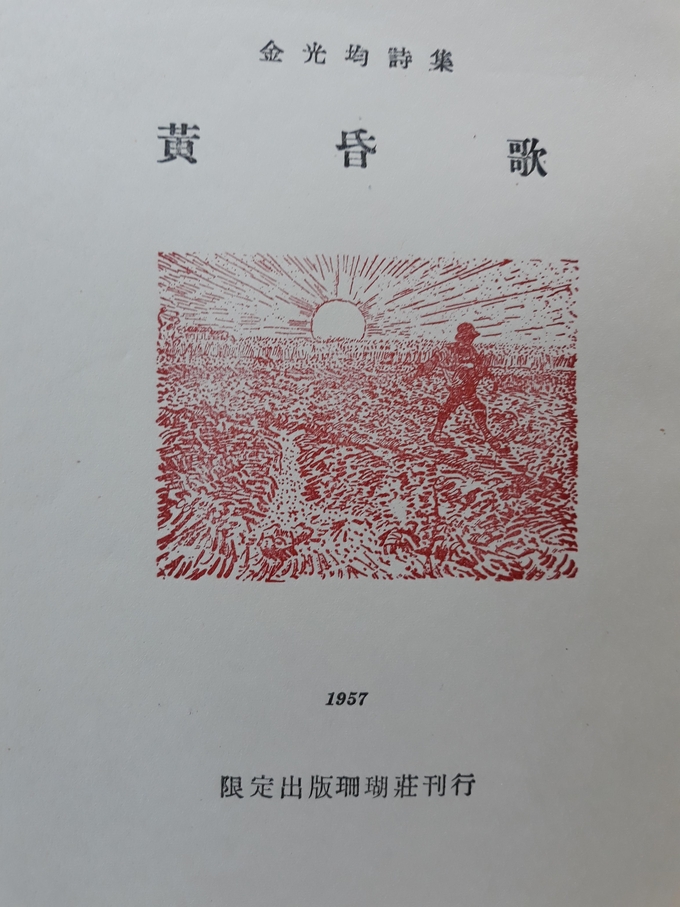

“주안묘지(朱安墓地) 산비탈에도 밤버레가 우느냐.” 김광균의(金光均)의 시집 ‘황혼가(1957, 산호장출판사)’ 30쪽에 수록되어 있는 시 ‘시를 쓴다는 것이 이미 부질없고나’의 첫 행이다.

“수 없는 靑年이 죽어간 인천 땅 진흙밭에/ 너를 묻고 온지 스므날/ 詩를 쓴다는 것이 이미 부질 없고나.”

마지막 3행에 쓴 것처럼 장사 지낸 지 20일 만에 쓴 그의 시는 흑인 시만을 썼던 배인철(裵仁哲)을 위한 곡(哭)이다.

배인철(1920-1947), 한국문단에 그렇게 알려진 시인은 아이지만 시사에서 독특한 위치를 차지하며 인천의 긴스이(銀水)라는 요정을 인수하고 ‘신예술가협회’를 창립, 문화 운동을 펼친 인물로 알려진 인천인이다. ‘노예해안’ ‘흑인부대’ ‘죠, 루이스에게’ 등 5편의 시를 남겼다.

해방공간 이념의 대립 속에서 그 혼돈은 흡사 백인과 흑인 간의 멸시하는 모습으로 비쳐진 인간애의 발로라고 할 것이다.

1920년대 부산에서 인천으로 이주한 배명선의 4남 5녀 중 3남으로 태어난 그는 인천공립보통학교(현 창영초교)를 졸업하고 서울 중앙고보를 나와 일본 니혼대학 영문학과를 다닌 엘리트다.

인천중학교 영어교사, 해양대학(1947, 인천 개교) 영어 교수를 지낸 재원, 그러나 1947년 서울 남산에서 애인(?)과 데이트를 하던 중 누군가의 총격에 28세의 일기로 저승의 문턱을 넘게 되었다.

좌, 우익 테러에 의한 공방 속에서 치정에 의한 살인으로 매듭지어진 그 사건의 여인은 이대 영문학과 2년생의 ‘김현경’으로, 학칙을 위반해 퇴교하는 수모를 겪게 되었다. 훗날 그 여인은 시인 김수영의 처가 되었다.

입에서 입으로 전해진 이야기로는 그 날(1947년 5월 10일)은 서울에서 문인들이 많이 내려와 장례를 치렀었다고 했다. ‘인민 시인 배인철’이라고 묘비를 세웠으나 승학산 기슭의 개발(현 진흥아파트 추정)로 어딘가에 묻혀 숨죽이고 있을 그 비(碑)는 세상에 빛을 보지 못하고 있다.

“네 椅子(의자)가 하나 비어있고나/ 月尾島(월미도) 가까운 선술집이나.”

월미도에 주둔한 흑인부대의 병사들을 만나면 유난히 ‘부라운’이라는 흑인 병사를 좋아했다 싶은 그가 금방 주점으로 들어설 것 같은 그리움을 노래한 이 시는 읽는 이를 애절하게 만든다.

나도 모르게 빠져든 승학산은 여느 산보다 더 산다운 것은 없었지만 지금 생각건대 문학이라는 두 낱 내가 그렇게 나를 묶어 버렸는가 싶다. 엉뚱 발랄한 이야기를 해 보자면 그 비(碑)를 혹여 발견할 마음에서였을까. 정말로 부질없는 일이었나.

흔적도 없이 쓸고 간 개발의 미명을 원망한들 소용 있겠냐마는 그곳에 무언가 증표 하나 세우면 어떨까 싶은 생각 그 때나 지금이나 굴뚝 같다. 시를 쓴다는 것이 정말 부질없는 일일까./ 김학균 시인·인천서예협회 고문